体力劳动强度分级是根据劳动过程中人体的生理反应和能量消耗,对体力劳动的强度进行分类和评估的方法。这一分级系统主要用于职业健康和劳动保护领域,帮助确定劳动者的劳动强度是否合理,以及是否需要采取相应的防护措施。

体力劳动强度分级什么意思

一、体力劳动强度分级的依据

体力劳动强度分级主要依据以下几个方面:

能量消耗:通过测量劳动过程中的能量消耗(如每小时的能量消耗量)来评估劳动强度。

心率和呼吸频率:劳动过程中心率和呼吸频率的变化可以反映劳动强度。

肌肉活动:通过观察肌肉的活动程度和疲劳程度来评估劳动强度。

劳动时间:劳动的持续时间也会影响劳动强度的评估。

二、体力劳动强度分级标准

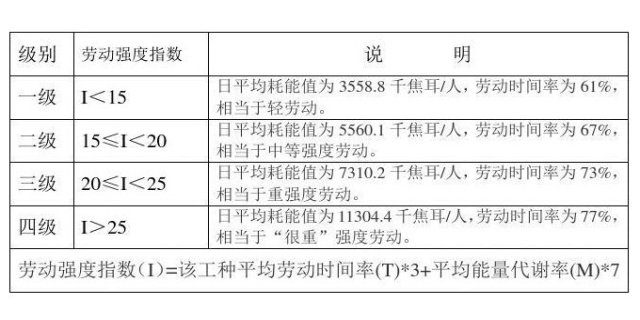

根据《体力劳动强度分级》国家标准(GB3869-1983),体力劳动强度分为四个等级:

Ⅰ级(轻劳动):劳动强度较小,能量消耗较低。例如办公室工作、打字、驾驶等。

Ⅱ级(中等劳动):劳动强度适中,能量消耗中等。例如电工、车工、钳工等。

Ⅲ级(重劳动):劳动强度较大,能量消耗较高。例如建筑工人、搬运工、矿工等。

Ⅳ级(极重劳动):劳动强度极高,能量消耗极大。例如采石工、装卸工等。

三、体力劳动强度分级的应用

职业健康保护:根据劳动强度分级,用人单位可以采取相应的防护措施,如合理安排休息时间、提供劳动保护用品等。

劳动定额制定:劳动强度分级有助于科学制定劳动定额,确保劳动者的劳动强度在合理范围内。

职业病预防:高强度劳动可能导致职业病,如肌肉骨骼疾病、心血管疾病等。通过劳动强度分级,可以提前采取预防措施。

四、如何评估体力劳动强度

评估体力劳动强度通常需要专业的设备和方法,例如:

心率监测:通过心率监测设备记录劳动过程中的心率变化。

能量消耗测量:使用代谢测量仪器(如间接热量测量仪)测量劳动过程中的能量消耗。

肌肉活动监测:通过肌电图(EMG)等设备监测肌肉的活动强度。

现场观察:通过观察劳动者的动作频率、姿势等,结合经验进行评估。

五、注意事项

个体差异:不同个体的体力和耐力存在差异,劳动强度分级应考虑个体差异。

环境因素:高温、低温、高湿度等环境条件会增加劳动强度,需综合考虑。

劳动时间:长时间连续劳动会增加劳动强度,应合理安排休息时间。

总结

体力劳动强度分级是一种科学评估劳动强度的方法,通过能量消耗、心率、肌肉活动等指标,将劳动强度分为轻、中、重、极重四个等级。这一分级系统在职业健康保护、劳动定额制定和职业病预防等方面具有重要意义。

发表评论 取消回复